En el centro del texto

está la lepra.

Estoy bien. Escribo

mucho. Te

quiero mucho.

–Roberto Bolaño, Tardes de Barcelona

En un tiempo anterior al código de barras, tiempo acaso más proclive al romance, a cada libro de biblioteca le acompañaba una ficha gracias a la cual podía enterarse una de quién lo había tomado prestado antes. Al suelo cae, del libro que recién ha concluido Shizuku, una de estas delatoras tarjetas. A su vista salta un nombre, Amasawa Seiji, nombre que ya antes ha leído. ¿En dónde más sino en otras tarjetas? Le gustaría, claro, conocerlo, descubrir cómo es aquella persona de tan parecidos gustos literarios. Y porque Dios los hace y ellos se juntan, lo conoce. Conoce, en realidad, a un completo extraño, a una cara sin nombre. Lo aborrece primero. Sospecha, teme después que el tal Seiji y el tal extraño son uno mismo y ocurre finalmente lo que ya imaginamos.

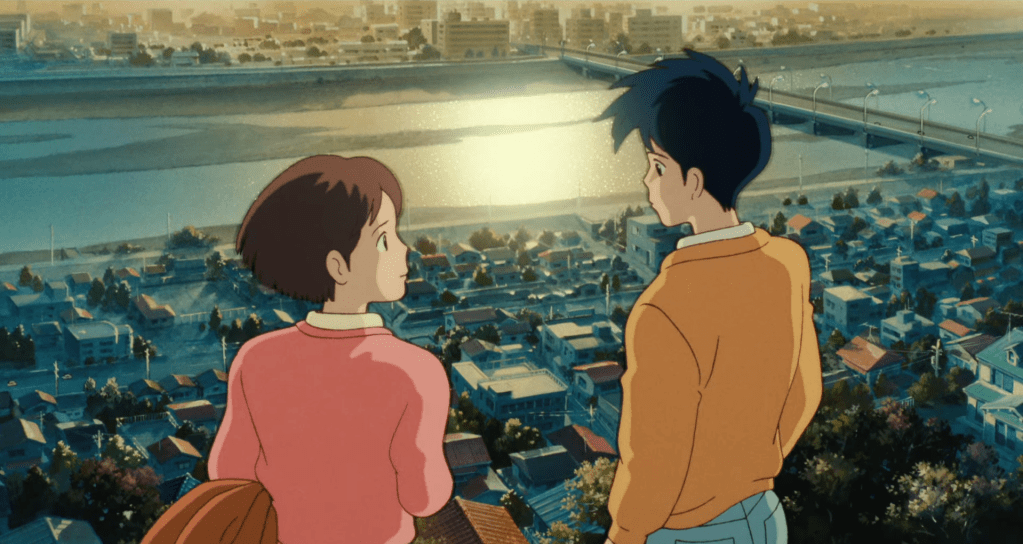

Una casualidad es entonces lo que echa a andar la historia de amor en Susurros del corazón, manga de Hiiragi Aoi. No así en la adaptación cinematográfica del mismo nombre que luego produjera Studio Ghibli. Buena parte de lo que en el original es una afortunada coincidencia, un Dios los hace y también Dios —el Destino, la Providencia o como quiera llamársele— se encarga de juntarlos, en la película adquiere los tintes de la intencionalidad. No cae una ficha al suelo: es Shizuku quien revisa las tarjetas de cada libro que lee. No salta ningún nombre a la vista: es la vista la que acezante salta a un nombre que ya esperaba encontrarse. Como tampoco es fortuito que en efecto lo encontrara y reencontrara con tanta frecuencia. «Leí toda clase de libros para que mi nombre apareciera en las tarjetas antes que el tuyo», le confiesa más tarde Seiji a Shizuku. Ese gesto, aunque quizá no lo sea todavía en el estricto sentido, pretendía ser ya una abierta declaración de amor. Y la verdad es que el estricto sentido, en asuntos de esta índole, sale sobrando.

De puros estrictos sentidos no nació nunca nada bello. Tuve alguna vez una maestra de literatura que hasta el cansancio repetía que todo texto que se precie de ser literario debe «tener un poco de agramatical». Lección esta que no era, si bien la he entendido, un exhorto a tirar por la ventana hasta la última norma lingüística (tarea por lo demás imposible). Es advertencia: un exceso de gramática despoja al texto de precisión tanto como de emotividad. Decir que el texto debe ser agramatical es decir entonces que debe ser más que solo gramática, más que simple sintaxis o yuxtaposición de símbolos. «El texto debe…», pareciera sugerir que se puede tomar un escrito terminado y escurrirle luego los sobrantes de gramática, de estrictos sentidos, para volverlo literario en mayor grado. No es así. O lo es únicamente hasta cierto punto, en la medida en que puede uno seguir los consejos de los que saben y servirse de menos adjetivos y de más verbos, o de menos verbos y más juegos de puntuación, menos puntuación y más ritmo, menos tell y más show, menos letra muerta y más Imagen. Pero no es tanto la obra como su autora quien debe ser, desde antes incluso de escribir la primera línea, intencionalmente agramatical. Dice Irene Solà, a través de uno de sus personajes en Canto yo y la montaña baila: «El poeta tiene que ser juguetón. La poesía es un asunto serio, de los más serios que hay. Más serio que la muerte, que la vida y que todo. Un asunto profundo y vital. Y por eso mismo tiene que saber jugar y tiene que saber reír y tiene que saber ironizar».

Como juega, ríe e ironiza Shizuku con sus aproximaciones al japonés de la letra de Take Me Home, Country Roads. Tres distintas versiones escribe. En la primera, conserva los dos elementos que juzga esenciales de la canción original: belleza panorámica, añoranza por el viejo hogar. «Pero es muy trillada», acusa Shizuku de su propia letra. Será porque una no puede escribir sobre West Virginia si nada sabe sobre aquel paisaje al que le canta John Denver. Así que en un segundo, más juguetón e irónico intento, en su poema no hay ya West Virginia, sino Western Tokio; no hay tampoco atemporal, descomunal mountain mama, sino urbanizado y deforestado Monte Tama; no hay, en suma, country sino concrete roads. Y en su versión final, se desentiende por completo, ya no solo del geográfico, sino también del paisaje emocional de la letra en inglés. Pues ¿qué tanto y con qué tanta honestidad puede una escribir sobre extrañar el pueblo natal si nunca se ha ido? Lo que Shizuku quiere, en pleno despertar literario, es recorrer nuevos caminos, no volver a uno viejo: «Country Road, aun si este camino me lleva hasta el lugar en que nací, no voy a ir, no puedo ir. No voy a seguirte, Country Road».

Nada más natural que esta pretensión de darle la vuelta al símbolo: prenderse de un poema, o, ya encaminadas, de toda una gramática, que no nos pertenece sino hasta que la intervenimos, jugamos con ella, la trascendemos, para decir la propia verdad. Lo contra natura es lo otro, querer hacer del habla un conjunto de inmutables reglas. Un lenguaje así de domado no nos alcanzaría ni para darnos los buenos días —hasta para la cortesía hay que relajar un poco la gramática—; nos alcanzaría solo, si bien nos va, para hacer matemáticas y decirnos obviedades, «This is a pen», «I want a kitty». Para Octavio Paz, la prosa, entendida como instrumento de crítica y análisis, es de carácter artificial, un género tardío hijo de la razón y el recelo que a esta le inspiran las naturales tendencias del lenguaje. La prosa está todo el tiempo queriendo devenir en poesía, y lo haría a la menor provocación, como en efecto hace con frecuencia y sin miramientos, si no se le interpusieran los escrúpulos del escritor y su afán de hacer que el concepto triunfe sobre la imagen. Es la poesía la forma natural de expresión humana: «No hay pueblos sin poesía; los hay sin prosa».

Diríase que tampoco hay enamoramientos sin poesía; los hay sin prosa. Todo el mundo tiene algo de poeta cuando se enamora, algo de inconforme con la gramática que le ha tocado y que no le alcanza para decir lo indecible. Mas, como esa gramática es cuanto a su alcance tiene, no le queda sino intentar hacer milagros con ella, hacerla rendir. A jugar se pone, a improvisar con cualquier cosa que le pase por delante. Entonces ni los más cotidianos de los objetos ni los más triviales de los gestos se salvan de verse revestidos de significado. Las fichas de biblioteca ya no son solo fichas ni las manzanas (que en la tradición de la antigua Grecia eran, literalmente, el proyectil predilecto para la declaración de amor) solo manzanas. En otra película de Studio Ghibli, Recuerdos del ayer, por confesión amorosa los personajes intercambian inocentes preguntas, «Días lluviosos, nublados o soleados, ¿cuál prefieres?», y dase con ellas todo por entendido. El enamorado, como el poeta, pone al símbolo a trabajar doble turno.

Así también, quien escribe —o por lo menos quien escribe con intenciones, casi como diría del Paso, no tanto literales como literarias— debería aprenderle un par de cosas al enamorado. Qué mejor si se corre con suerte, si se es Shizuku, y Literatura y Amor confabulan para aquejarnos simultáneamente, avivando la una al otro y despertándonos de un indolente letargo. Pero, claro, esta feliz concurrencia no es de a gratis: a las dos apariciones, hoja en blanco y persona amada, hay primero que soportarles la inquisitiva mirada, que tan en entredicho puede poner lo más hondo de la propia esencia.

«¿Qué tal que dentro de mí no hay ninguna piedra en bruto?», cuestiónase la poeta Tsukushima Shizuku, comprobando aquello que escribiera la poeta Anne Carson, «Words have edges and so do you». Amor y literatura nos señalan los bordes… No, no se limitan a señalarlos: nos los hacen sentir, doler, para luego, si se corre con suerte, si se es Shizuku, tras el suplicio hecho duplicio, desdibujarlos. Y acaso no tengan que sincronizar calendarios porque nos nacen ambos de una misma sed de agramaticalidad. Agramaticalidad que no es otra cosa que un querer rescatar un poco de honestidad de entre la maraña de nuestros siempre imperfectos símbolos. Quizá es por esa misma imperfección y la brecha que deja para el juego y la invención que tiene sentido hablar de honestidad, y el día en que en las almas no quede zona incomunicable y puedan mostrarse las unas a las otras, sin mediación simbólica alguna, lo que sea que dentro de ellas habite, ese día, pues, se mueren la literatura y el amor. Entre tanto, habremos de seguir lanzándonos manzanas, literales y literarias, y cada que un código de barras nos vuelva anticuadas las fichas de préstamo, nos inventaremos nuevos símbolos. O tomaremos los que ya existen y les inventaremos nuevos usos, que para eso sí estamos buenos, que para eso somos personas y para eso nos pintamos solas. Y nos escribimos. Nos hacemos, nos juntamos: nos desbordamos.

Deja un comentario